×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

![[PR]](http://bfile.shinobi.jp/6224/cci.gif)

もとはさぞや立派な宮殿だったのだろうと容易に察せられる建物も、今となってはすっかり朽ち果てた姿を黄昏どきの朱色の光の下に晒していた。人は誰もいない。いるのは鬼か獣か、そのどちらか。そんな場所になってしまっていた。

しかし、今日ばかりは鬼でも獣でも、人でもないものがその朽ちた建物へ足を踏み入れる。

大照天昼子――天界でその名を知らぬものはない、最高神。本来このような場所へ来るはずもないその神が、廃墟とも呼べそうな建物の中へと一歩一歩、歩を進めていた。

寂れた廊下をしばらく真っ直ぐに歩くと、もとは小奇麗に飾り立てられた広間だったのであろう広い空間に出る。中心部はまだ建物の体を保っていたが、端の方はというと屋根が落ちたのか天井に穴が開いているような有様だった。

そんな、うらさびれた一角から上がった、場に似つかわしくない声が昼子の耳を叩く。

赤子、だ。赤子が掠れた声で泣いている。

昼子がわざわざ己で探しに来たものが、ほとんど傷ひとつ付かない状態でそこにあった。それは、まさしく僥倖だった。殺されていてもおかしくはないと思っていたから。

これでひとつ手間が省ける、と昼子が一番初めに考えたことはそれであった。もしこの赤子が殺されていれば、また最初からやり直さなければいけなかっただろう。お業を焚き付けたように、また別の、扱いやすそうな神を見繕って下界のことを吹き込んで。

その手間が省けた。つまり、計画をほぼ筋書き通りに進めることが出来る。これを僥倖と言わずに何と言おう。

そんな昼子の思惑を知るはずもない赤子は消え入りそうな声で泣き続けていた。まるで、それだけが己の出来ることだと訴えるように。

疲れないのだろうかと思いながら昼子は腰を曲げると、かろうじて首の座ったほどの赤子をぎこちない手つきで抱き上げる。

――存外に、重い。

初めて人の子というものを抱いた最初の感想がそれであった。抱き上げられた赤子は疲れたのか、抱かれたことで安心したのか、しゃくりあげながらも泣くのを止めた。

さて、長居をする理由も無し、赤子を連れて天界へ戻ろうとした昼子の眼の端に赤が映る。崩れて煤けた木材や焼け爛れたような壁の中にあって場違いにやたらと鮮やかな、赤。

何かと視線を巡らせば、血溜まりに倒れた男武者。おそらくは、赤子の父親の死体である。放っておいても良かったが、何かに使えるだろうかと考えてしまったのは神になってからの昼子の癖のせいであった。

何せ天界の神々といえば一筋縄でまとめられるものではなく、口八丁に手八丁、あれこれと頭を悩ませ策を弄して手綱を握っていなければならない。立っているものは親でも使え、という言葉があるらしいが、昼子が求められたのはまさに使えるものは何でも使うことであった。

ゆえに、このときも、遺された赤子のためなどという感傷は微塵もなく、ただ使えるなら使おうと思った。

うつ伏せに倒れ伏した男武者のそばへ歩を進め、血溜まりを踏まないように見下ろす。さて、この死体はどう使えるのだろうか、としばらく頤に指を当てて考えていたところ、ふと、思い付いた。

人とは、形見というものを求めるらしい。死んだ者の身に着けていたものや髪の一部などを手元に置いて、生きるよすがのひとつとすることだと聞いた。

この赤子にもそれが必要になるときが来るかも知れない。何せ、これから並みの人間には出来ないことをやってもらう必要があるのだ。もしそれが辛くなったとき、形見とやらは少しばかりの慰めになるかも知れなかった。

昼子には、そんな機微はわからないのだけれど。だから、もしかしたらそうかも知れないという曖昧な動機しか持てないが、ここに死体として捨て置くよりは役に立ちそうな気がした。

「さて、それではこれを持ち歩ける形にしなくてはいけませんね」

赤子を抱いたまましゃがみ込み、伏した男武者の背に片手を置く。するとたちまちに焔が立った。不思議なことに熱を持たない炎は、かといって幻覚でもない証にみるみるうちに武者の身体を鎧ごと焦がしていく。黒く炭になった死体はなおも燃え続け、徐々に骨を現し、その骨すらも燃えていく。

しばらくして昼子の眼の前にあるのは男武者の死体から、白い粉の小さな山へと変わった。屈強な男武者のものとは思えないくらいに少ない白い粉の山。死とはこんなものだ、と昼子は思う。どんなに強き者も偉き者も、男も女も、死せば風に吹かれただけで所在すらわからなくなるような矮小で頼りないものになる。

この身のもととなった娘を生んだ父も、母も、きっとそうだった――きっとそうなる――。

よぎったやるせなさはすぐに霧散し、いつもの『大照天昼子』に戻った神は眼前の白い粉の上に手をかざした。瞬間、その場に風が巻き起こり、白い粉がひとところに集まってゆく。そうして集まった粉は渦を巻く風に乗りどんどんと体積を減らしていった。飛び散っているのではない、逆だ。一か所に集まって、集まって、潰れるように圧縮されていく。

しばらくして風の中に浮いたのは小さな白い環だった。

もとが人の骨だったとは思えない程になめらかな表面のそれは、まるで意思を持っているかの如く、昼子の抱く赤子の細く頼りない小指に嵌る。

「あら、」

それは昼子にも予期出来ぬことだったようで、思わずといったふうに小さな声が唇からこぼれた。

「……ただの飾りにしようとしたんですけど……」

『呪物に近い何か』になった指輪をするりと撫ぜ、昼子はひとりごちる。

「死ぬ前に抱いた強い念は死してなお薄れぬ、ということでしょうか……とはいえ悪さをする気配もありませんから……まあ、これはこのままでいいでしょう。悪さをしたらそのときにまたどうするか考えればいいだけのことですしね」

用は全て終わったとばかりに踵を返し建物の外へ出ると、まるで見えないきざはしを上るように昼子の身体は朱からほとんど藍へと色を変えた空に吸い込まれていった。

「ああ、そうだ」

天界まであと少しといった所で昼子がひとつ声を上げる。

「名前が必要でしたね、あなたにも」

うっかりです。と言った口調に悪びれた様子は微塵もない。

赤子には父母が付けてくれた名があるのだが、昼子はそれを知らなかった。為そうとする計画の前に赤子の名前などは知る必要のない些事だったからだ。

「そうですねえ、」

くるりと振り返り、先程までいた山を一目見て。迷う様子もなく昼子は宣言する。

「吾ガ山……拾。うん、あなたの名は『吾ガ山拾(あがやまひろい)』です」

あの山で拾った子だから『吾ガ山拾』。願いも何も込められぬ、ただ事実のみを示す名だったが昼子にとっては何の問題もなかった。個を識別出来さえすればいいのだ、名前などは。

すっかり藍に染まった空に取り込まれながらも輝きの褪せぬ白い衣の光をたなびかせて、女神と赤子はゆっくりと天へ昇って行った。

ひとつの名を失い、ひとつの名を得た赤子は昼子の腕の中で何も知らぬまま眠っている。これから己がどのような道を歩まなければならないのかも知らないままに。今は。

1020年11月小話

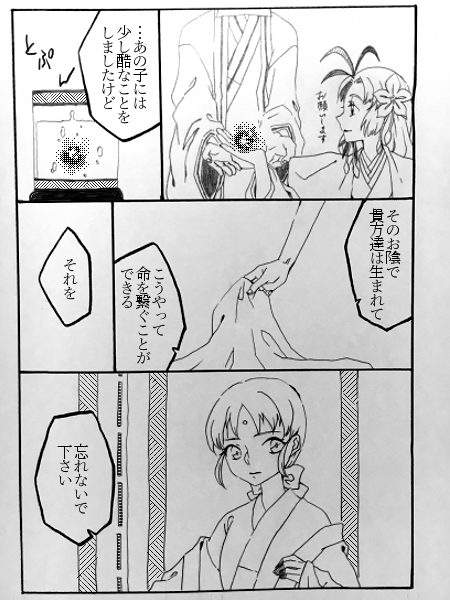

吾ガ浦家の昼子様は基本的に一族のことは策のための駒としか考えていないので、一族が言われたら嫌であろうことも、反発を買いそうなことも、結構平気で言います。

何故ならこの時点の一族なら、それが原因で天界から離反したとしても簡単に潰せるので。

吾ガ浦家の昼子様は基本的に一族のことは策のための駒としか考えていないので、一族が言われたら嫌であろうことも、反発を買いそうなことも、結構平気で言います。

何故ならこの時点の一族なら、それが原因で天界から離反したとしても簡単に潰せるので。

大江ノ捨丸×四ツ宮胡斗霊(よつみやことだま)

前の小話→【四ツ宮一族】白を舐める・夕

ほねのゆりかご(pixiv)←こちらのお話にまつわる小話です。

------------------------

前の小話→【四ツ宮一族】白を舐める・夕

ほねのゆりかご(pixiv)←こちらのお話にまつわる小話です。

------------------------

持ち込んだ徳利はみっつ。そのうちひとつを胡斗霊は殆ど空にしてしまった。

普段から飲み慣れていないせいか、そもそも酒精に弱い質なのか、徳利の半分以上が無くなる頃には胡斗霊のすっかり頬は上気し、ふわふわと目の焦点も浮遊していた。身体も熱をもってきたのだろう、崩した脚を隠す着物の裾を摘んではたはたと風を送り込んでみたり、衿の合わせを緩めてみたり。

捨丸は止めたのだ。これ以上飲めば明日の朝が辛ェぞ、と。それでも胡斗霊は杯に酒を注ぐこ

とを止めなかった。

「でも、でも、少しくらくらしますけど気持ち悪くないし、それに、せっかく捨丸様が持って来てくれて、捨丸様もまだ飲んでいるのに……」

捨丸の杯にも酒を満たしながら胡斗霊は拗ねたような口調で続ける。

「いつも、一緒に晩酌が出来なくて寂しい……悔しい……仲間外れ……違いますね……何と言うのか……あぁそうです、同じことをしたかったんです。捨丸様は神様だけれど人みたいに私に近付いてくれたから、近付きたかったんです、私も。捨丸様がしてくれたみたいに」

杯を合間合間に少しずつ干しながら、どこか遠くを、昔日を思い出すかのように語る。胡斗霊と捨丸が出会ってからまだ一月(ひとつき)も経っていないというのに、一昔も前の出来事の如く。

恐らくだが、時の感覚が違うのかと捨丸は思う。二十四の月の満ち欠けより多くは生きられない一族のひとりである胡斗霊にとっての一月(ひとつき)は、呪いを背負わない数多の人々に比べてあまりに高い密度を持って早く過ぎるのかも知れない。恐らく、だ。捨丸はわからない。人の感覚の次に捨丸が得たのは神の感覚で、それは予想に反し人であった頃と大して変わらなかった。変わったのは、終わりが見えなくなったことだけだ。

「神に近付きたいわけじゃないですよ……そうじゃあなくて、一緒に寝起きする相手として、少しでも心地良いものになりたくて。私にとって捨丸様はそういう相手になっていたから。捨丸様にも少しでも同じ気持ちになって欲しかったんです。ふふ、我侭ですよね。私は捨丸様にとって望まない交神を持ち掛けた相手なのに」

私の方だって最初は好きも嫌いもなく決まり事に従って捨丸様の所に来ただけなのに、と後悔しているような面持ちで呟いて、胡斗霊は捨丸の横ににじり寄り熱のない肩にことりと頭を預けた。自然、胡斗霊の肩や腕が捨丸に触れて、酒精のせいで普段より高い体温が着物越しでも伝わってくる。

「…………ねえ、捨丸様」

「何だよ」

「後悔、してないですか。本当は嫌じゃあ、ありませんか」

初めは拒否していた子を成したこと、自分から好意を向けられること。

捨丸の顔を見ずに零された言葉の意味を理解した瞬間、無意識に骨の手が動いていた。がしりと胡斗霊の顔を五指で掴み、

「あんなことまで言わせておいて今更お前は疑うのかよ」

言った捨丸の低い声には僅かな怒りと不安が滲んでいた。この娘も捨丸を信じきらないのか。己が人間だった頃のことが思い出されて、捨丸の指に力が篭る。

「違う、違います、だって、私、わたし……」

顔を掴まれているせいで捨丸の方を向けないまま、慌てて否定した胡斗霊の眼からほろりほろりと涙の粒が転がり出て頬を伝う。

「……本当に現(うつつ)なのかなあって、思って、しまって……」

だって、最初はあんなに交わることなど無いと思っていたものが。あの日に溶け合って。

「……私ばっかりこんなにしあわせで……いいのかなあ……」

頬から頤(おとがい)に流れた雫がぽたりぽたりと落ちて着物に染みを作った。

「……お前ばっかりしあわせだと、駄目なのかァ?」

するりと離された手を胡斗霊が急いで握る。両手で、きつく。痛覚があったなら痛いと感じるだろう程に。そうして、今度はしっかりと捨丸の眼を見据えて言った。

「捨丸様がしあわせじゃあなかったら、嫌。嫌なんです、好きな、人がっ、」

そこで一度胡斗霊はしゃくり上げて、それから言葉を続けた。

「好きな人もしあわせじゃあないと嫌、捨丸様がしあわせじゃあないなら、私はこのしあわせを受け取れない、です」

何て、真っ直ぐな。生き辛いだろう程に真っ直ぐな娘。そういうところにいつの間にか絆されていたのだ。だから。

「……お前だけじゃあ、無ェよ。俺だって同じだ」

しあわせだとは気恥ずかしくて言えなかったけれども、その言葉を聞いた胡斗霊は安心したように微笑んで、泣いた。よかったぁ、と呟いて握った捨丸の掌に額を擦り付けて、泣いた。空いている方の腕で胡斗霊を引き寄せ胸元に抱き込んだ捨丸は、丁寧に結われた髪をほどく。そうして、目の前のつむじに肉の無い硬い頬を擦り付けた。胡斗霊が捨丸の手にしているのと同じ強さで。擦り付けているのは己なのに、さらさらとした髪の感触はまるで捨丸を撫でているようだった。

早く。早く泣き止まないだろうか。

捨丸はこんなふうに泣く娘をどう扱っていいのかわからないし、全体、胡斗霊は笑っているほうがいいと思っている。

だから、早く。

腕に力を込め、やわい耳元に口を寄せ、捨丸は乞うた。

しあわせなら笑うものだろうがよォ。

「はい」と、か弱い涙交じりの声が返ってきて、腕の中の胡斗霊が捨丸の顔を見上げる。まだ涙は止まらないまま、それでも言われた通りにようよう淡い笑みを浮かべた胡斗霊のいじらしさに。

何度でも、捨丸は絆されるのだ。

大江ノ捨丸×四ツ宮胡斗霊(よつみやことだま)

ほねのゆりかご(pixiv)←こちらのお話にまつわる小話です。

------------------------

忘れもしないそれは、交神の儀が成って無事に子を授かったとわかった次の日のこと。

ほねのゆりかご(pixiv)←こちらのお話にまつわる小話です。

------------------------

忘れもしないそれは、交神の儀が成って無事に子を授かったとわかった次の日のこと。

珍しく大江ノ捨丸は、夕焼けが障子から這入り込み、茜色に染まり始めた胡斗霊の部屋に訪れた。訪れたことが珍しいのではなく、その刻限に、しかも酒精を持っていたことが珍しい。胡斗霊が覚えている限り、捨丸は胡斗霊に貸し与えた部屋で酒を嗜むことはなかったし、そろそろ胡斗霊が夕餉の準備に行くこともわかっているはずだった。

文机の前で白い紙に何かしら書き付けていた胡斗霊は不思議そうに「どうしましたか?」と尋ねたが、それをすっかり無視して、勝手知ったるとばかりに文机の隣にある鏡台の前に胡座した捨丸は、交神が終わった祝いだとか何とか言って、胡斗霊に持っていたふたつの杯の片方を押し付けた。え、え、と困惑して受け取った杯に、捨丸手ずから徳利の中身を注がれる。そのまま捨丸は何も言わず己の杯も同じように、ほの白く少しばかりとろりとした液体で満たした。

いつも捨丸が飲んでいる酒は透き通って一見水と変わりなかったが、今持ってきたものは見たことがないものだ。ぐい、と一息に杯を呷る捨丸を横目で見ながら、胡斗霊は恐るおそるといった様子で杯に唇を寄せた。ふわりと漂う香りは間違いなく注がれているものが酒精であることを物語っている。こくりと小さく一口飲み込んで、

「少し……甘、い……?」

と軽く首を傾けた。確かめるように二口、三口とゆっくり含んで飲み下す。

「これは、飲めるお酒ですね」

新しい発見をした幼子の如き顔を捨丸に向け、胡斗霊はそう言った。

「……飲めねぇ酒は泥水と同じだろ……」と呟いて捨丸は徳利を持ち上げ、空になりそうな胡斗霊の杯と、空になった己の杯を満たす。

「祝いには酒だと相場は決まってるもんだが、お前はろくに晩酌の相手も出来ないくらいの酒嫌いと来た」

「だって、変に苦いじゃあないですか。美味しくないのにくらくらしたり、頭が痛くなったり、飲んでもいいことが無いんですもん」

唇を尖らせて言う様はまるきり子供の表情だ。

「だからなァ、お前でも飲めそうなのを探してやったんだろうが」

「……そう、なんですか」

何故だか嬉しげに頬をゆるませた胡斗霊に捨丸は少しばかり渋い顔をする。ただ、祝い事を独り酒で済ますのは何となく癪だったから酒蔵を漁ってみただけなのだが、まるで胡斗霊のために心を砕いてやったのと同じ結果になってしまっている。絆されはしたものの、素直に胡斗霊を喜ばせるようなのは、性に合わない。そもそも、あれだけ散々子を成すことを拒んでいたくせに祝い酒とは何事だと、捨丸は己で己に悪態を吐きたくなる。

そんな捨丸の心中を恐らく知らないであろう胡斗霊は、いつの間にか干した杯に手酌で酒を注ぎながら尋ねた。

「これ、屋敷に戻ってからも飲めますか?」

言外に、天界だけで作られているものなのですか、という問いを滲ませた言葉。本当に酒には興味がなかったのだなと改めて思う。

「酒屋で濁醪(だくろう)を頼めば出て来るんじゃねェか? 多分だがなァ」

酒を含め基本的に奪って飲み食いしていた捨丸は酒屋など行ったことがないものだから、語尾は曖昧になった。

「濁醪……覚えておきます」

だくろう、だくろう、と数回呪文のように繰り返し、一息おいて胡斗霊は杯を一気に干す。そうして、真っ直ぐ捨丸に向かい「気に入りました」と、とろけそうな笑顔で教えた。既に頬は桜色に染まっており、笑みと相まってひどく煽られた心持ちになる。まるで目の前の朱唇が強請っているようで身の内がざわりと騒ぐ。胡斗霊が単純に酒に慣れていない故で、そんなつもりは全くないとわかっていても、だ。

絆されるとはつまりそういうこと、なのだった。

『孤独が恐ろしいのは孤独そのもののためでなく、むしろ孤独の条件によってである。』 三木清

鈴水と蒼子の来訪時の小話。

幼い頃に聞く大人の何気ない一言は時に、大人の予想しない角度で刺さって大きく傷を付けることもあるし、後々まで引きずる傷になることもあるよね、という。

鈴水は親が双子で自分も双子なのに、その中で自分だけ顔立ちが似ていないということがひどく寂しかったんだよね。それがちょっと飛躍した考えを生んでしまったのだけれども、本人は至って本気、というのはよくある話。

1019年3月、水花逝去直後のお話。

人はいつだって、いろいろなものにさよならを言わなければならない。 (ピーター・ビーグル)

-------------------

水花が死んだとき、家族の誰も彼もが涙を流したが、ことに貴海と竜海の双子はいつまで経っても泣き止まなかった。逝ったのは明け方近く。イツ花は一番に(無理矢理)泣き止んで、気丈にも朝餉の支度をした。

人はいつだって、いろいろなものにさよならを言わなければならない。 (ピーター・ビーグル)

-------------------

水花が死んだとき、家族の誰も彼もが涙を流したが、ことに貴海と竜海の双子はいつまで経っても泣き止まなかった。逝ったのは明け方近く。イツ花は一番に(無理矢理)泣き止んで、気丈にも朝餉の支度をした。

「ほらほら、皆さん、お食事はきちんとしなくちゃいけませんよ。水花様だってそう言うに決まってます。鬼を殺すためには鍛錬も大事だけれど食事だって睡眠だって大事なことって、仰ってたじゃありませんか。……お膳、このお部屋に持って来ますから。水花様と皆さんで一緒のお食事、しましょう? ね?」

泣き腫らした目でそう言われて、蒼海は瞬きをすれば零れてしまう涙を強引に拭い、イツ花と一緒に五人分の膳を水花の部屋へ運び入れた。水花との最後の食事。動かなくなり横たわった枕元に置いた食事が減ることはないが、それでも、もしかしたら魂というものがあるならまだこの辺りに水花は居て、目に見えずとも口を付けてくれるかも知れない。腹が減ったままではあの世へも行き難かろう。

蒼海とイツ花が静かに箸を動かす横で、貴海と竜海は食事に一切手を付けず泣き続けている。

「貴(たか)、竜(たつ)、イツ花が折角作ってくれたんだから少しでも食べな」

蒼海の言葉に双子は揃って首を横に振り、言葉もなく涙ばかり零し続ける。この家に来てまだ三ヶ月と幼く、自分と違って死を目前にするような討伐の経験もないふたりを叱ることもできなくて、蒼海はそれきり黙って自分の膳を空にすることに努めた。

その日の屋敷はことさら静かで、水花の遺体の今後であるとか当主交代によって引き継がなければいけないあれこれの確認であるとか、そういったことを蒼海とイツ花で話し合い、昼までの時間はあっという間に過ぎた。そろそろお昼の支度をしてきますネ、と寂しそうな顔でイツ花が立ち上がり、蒼海の部屋から出て行く。

さてそういえば、朝餉の後から貴海と竜海の姿を見ないな、と蒼海も立ち上がり、ふたりを探してみる。ふたりが行きそうな所を覗きながら屋敷の中や庭を歩けば水花との思い出がそこかしこに溢れていて、じわりと涙が浮かぶ。これからは何処を見ても水花のことを思い出してしまって寂しい反面、それだけのものが積もっていたことを嬉しくも思うのだろう、と考えると淡い微笑が頬に浮かんだ。

双子は、敷地内にいくつかある蔵のうちのひとつの中で見付かった。土床に座り込んだふたりはまだ泣いていて、そんなに流れる涙が身体のどこにあるのだろうかと思う。蒼海はふたりの前にしゃがみ込み、話し始める。

「……あのな。悲しいのは当たり前だから泣くなとは言えないし、俺だって思い出して泣くこともあるだろう。でも、水花は……俺達は、二年しか生きられないんだ。厳しいことを言うけれども、これから何度も家族が死ぬのを見る機会があるかも知れない。だから、……慣れなくちゃ、いけないんだ。わかるか?」

貴海がぐしぐしと強く袖で目を拭い、

「でも、死にたくない」

と、言った。

「……死ぬのが怖くて、泣いてたのか?」

「違う、ううん、違わない。死ぬのが怖い。だって、死んだらこんなに苦しいんだよ」

死んだのは水花で貴海ではないのにそんなことを言う。後を次いで竜海が涙を拭くこともせずに話し始める。

「水花が死んだから、俺たちはこんなに苦しいんだよ。蒼海が死んでもおんなじにすごくすごく苦しくなるよ。だったら、嫌だよ。死にたくない。俺が死んで、誰かが苦しい思いをするなら、死にたくない」

「こんな悲しくて苦しいの、誰にもしてほしくない。死ななかったら、誰もこんなに辛くないよね? だから、死にたくない、死ぬの、怖い。誰かが同じ思いするのが怖い」

そうしてふたり、図ったわけでもないだろうが声を揃えて

「蒼海も死んじゃやだぁ」

そう言って、また大粒の涙を溢す。

蒼海には、思いもつかなかった考え方だった。自分が死んだ後の家族の悲しみや苦しみ、なんて。それを耐えるのが当たり前だと思っていた。家族として越えてゆくものだと思っていた。けれど、貴海と竜海はそもそもそれらを与えたくないと、だから死にたくないと言う。死にたくない、その感情自体は全うで、しかし受け入れなければならないものだけれども。

「……お前達は、優しいな。家族が傷付くのが嫌なんだな。自分達のためじゃなくて家族のために生きていたいんだもんな。そうか。うん、優しい、優しいなあ……」

両腕に貴海と竜海を抱き締めて、蒼海は願う。どうか奇跡が。この子達を生かしてくれまいか。水花が最期に願ったのは、きっと、こういうことなんだ。今、わかったよ。

つられるように蒼海の眼からも涙が零れて、親子はしばらくそのまま。抱き合って泣いた。それ以外に術はなかった。

慰めるかのように、陽がやわらかく、親子の背を照らしていた。

水花の掌にも似た、あたたかさで。

慰めるかのように、陽がやわらかく、親子の背を照らしていた。

水花の掌にも似た、あたたかさで。

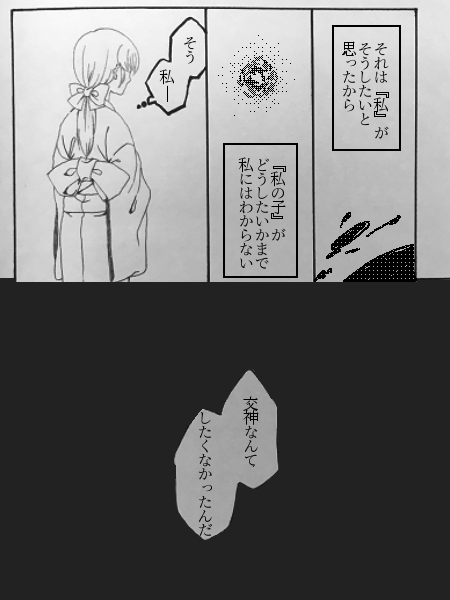

天界での記憶の断片。

(天界にいた時の水花は下界に下りた後より髪が長く三つ編みでまとめていました。同じ館で過ごしているので中竜様は軽装です)

(私にとっては守るべき子でも、天界のもの達にとってはそうでなかっただけのはなし)

(天界が欲しているのは戦える子だという、それだけの話)

(天界が欲しているのは戦える子だという、それだけの話)

(私が願うのは神なんかにじゃない)

(だって神と名乗るものたちはこの子を殺した)

(もう私は神を見放した、神が私達を人としては見放したように)

(だからこの願いはきっと何処にも届かず消える)

(この子の命が消えてしまったのと同じに)

(だって神と名乗るものたちはこの子を殺した)

(もう私は神を見放した、神が私達を人としては見放したように)

(だからこの願いはきっと何処にも届かず消える)

(この子の命が消えてしまったのと同じに)

1019年3月、討伐帰還後のお話。

--------------------

漢方薬を呑んでまで討伐に出陣し、ぼろぼろになるまで身体を酷使した水花が、屋敷の裏門をくぐってすぐ倒れたのは無理からぬことだった。

--------------------

漢方薬を呑んでまで討伐に出陣し、ぼろぼろになるまで身体を酷使した水花が、屋敷の裏門をくぐってすぐ倒れたのは無理からぬことだった。

梅の花が散って少しだけ寂しくなった庭を横目で見ながら、水花の横になっている部屋へ向かう。何でも、俺にだけに話したいことがあると仰っていたと、イツ花から伝えられたからだ。

這入った部屋は少し薄暗いように感じられた。今日はよく晴れているし、まだ昼にもならないうちからそんなはずはないのに。そんな部屋に横たわる水花は目蓋を閉じてぴくりとも動かない。覚悟をしておいたほうがいいかも知れません、イツ花の声が耳に蘇る。

「水花」

呼びかけると、ゆるゆると目蓋が開き、静かに首が巡らされた。

「蒼海」

血の気のない顔。笑おうとして失敗したかのような表情。布団から出された両の腕。傷跡。傷跡。

「話って、なに?」

何でもないふうを取り繕って、努めて明るい声で問うた。

「うん、もう、時間がないから。蒼海に謝らないとって思って」

「……何も、謝られるようなことはないはずだけど」

「あるんだよ。ずっと、言わないでいたこと……隠していたこと」

水花は俺から視線を外して何もない天井を見る。すう、とひとつ深呼吸をして水花は話し始めた。

「長い、話だよ。聞いていて気持ちのいい話じゃあないよ。でも、最後だから……許してね。

「……私、天界から降ろされたあの浦で、初めて話しかけられたとき『何も覚えてない』って言ったでしょう。あれね、嘘、なの。本当は物心ついた頃からのこと全部覚えてる。

「沢山の声が聞こえた。呪いは解けないのかとか。呪われたなら捨ててしまって次を作ればいいとか。源太もお輪もだらしがないとか。手を掛けて育てる価値があるのかとか。いろいろ。でも、よくわからないうちに私は生かされて、それで……、

「……子を成すための方法、をあの人たちは探り始めた。神様と交わればもしかしてって、でも、位の高い神様は殆どが拒んだんだって。呪い持ちなんかと交われるかって。それで、位の低い神様から選ばれたのが鹿島ノ中竜様。蒼海のお父さん……って呼んでいいのかな。

「優しい人……神様だったよ。

「子が成せるか試すっていっても、試せるのは私しかいないから。何度も、何度もね、試した。交わって、子の、ややこの種みたいなのがお腹の中にできたってわかると、最初はそのままで育つかどうか試した。普通の人じゃないからかなあ……育つのは早くてね、このくらいまでお腹、大きくなったんだけど、私の身体の方が耐えられなくって血が沢山出て、……流れてしまって。

「だから次は種を取り出して育てようってことになった。どのくらいの頃に取り出せばいいのか、それも一回ではわからなくて、交わって取り出して、駄目だったらまた交わって取り出して、さんかい。三回、繰り返した。

「よんかいめで上手くいって、女のややこだったなあ。髪の色も眼の色も私と同じで。でも、その子は……その子は、下界に降りたらすぐに戦えるようにって、あんまりにも速く成長させすぎたんだって。それで、だから、速すぎて、駄目に……しん、死んじゃって……っ、

水花はしゃくり上げながら泣き始める。拭っても拭っても止まらない。俺は、初めて聞く話を咀嚼するのに精一杯で、そんな水花に何もしてやれなかった。

泣きながら、それでも水花は話を止めない。

「もう止めて下さいって言ったの。もうこれ以上私の子を殺さないでって。駄目だって、言われた。ここまで来たら後戻りは出来ないって。だから私、もういいって。もう成功なんかしなくていいって。生まれてくる子は私と同じ呪いを受け継いでいて、そんなかわいそうな子はいなくてもいいって。試すなら何度でも試したらいい、でも全部失敗してほしかった。それで、私が死ぬまで失敗し続けたら、死んでいった子たちの代わりに地獄に落ちられると思った。そうなりたかった。そうしたら呪いも終わるから。早く私の身体が駄目になりますようにって、いつもいつも考えてた。

「それなのに。それなのに、蒼海が、生まれて。ちゃんと上手に育っていくのを見たら、死にたくないっておも、思っ、た。ひとりにできないって思った。勝手でしょう? もう何人も私は自分の子を殺していたのに。蒼海が歩けるようになって話せるようになって嬉しかった。嬉しかったの。ひとりじゃなくなったって思ってしまった。

「ごめんね、ずっと、言わなかった。怖かった。蒼海に嫌われるかもって、私、言えなかった……っ。

「みずいろのはなみたいだからみずか、って、蒼海、言ったよね。私の髪の毛を握って。あのとき、名前、もらったの、私。それまで名前がなくって。呼ばれたことがなくって。蒼海がみずかって。何度も言うから。私は水花になったの。

「……蒼海、蒼海はね、私のろくばんめの子。ろくばんめの、いちばん最初の子。だから、かなあ……わかってるのにね、二年ってわかってるのに。

「ごめんね、我侭なお願い、言うよ……ごめんね。

「死なないで。蒼海、死なないで」

水花が泣きながら腕を伸ばしてくる。その手を握って、それでも足りなくて抱き起こして抱き締めた。水花の腕が痛いくらいに俺の背を掻き抱く。

「あの子たちは私が、私が背負って行くから。一緒に行くから。私だけ地獄に行くだろうけど、そんなのは構わない。蒼海のぶんも背負って行きたい。蒼海、あおみ、死なないで、しなないでよぉ……っ、生きて、貴海と竜海と一緒に生きてほしいよ……っ、死んじゃやだ、やだぁ……っ、しなないで……っ、」

泣きじゃくりながら死なないでと水花は繰り返す。自分の方が死の床にいるにも関わらず、ただただ、俺とその子達に死なないでと言う。俺だって言いたい、水花死なないで。けれども、水花はもうすっかり死ぬことを受け入れてしまっていて、だから言えない。言えるのは。

「水花のぶんまで生きるよ、約束する。そう簡単に死にやしない。絶対に」

正直な、話。自分の代でも、きっと子供達の代でも呪いを解くことは出来ないだろう。大江山に登ったからこそわかる。自分たちでは力が足りない。それでも。

「水花、俺、当主になるよ。水花の全部、俺がもらう」

だからどうか。俺を待っていて。水花ひとりで五人の命は重過ぎるから、生まれることが出来た俺が一緒に背負うから。そう遠くない日に、地獄の入り口で会おう。そうしてまた最初のように。ふたりきりで、手を繋いで、始めるんだ。

行く先がどこだって。水花とふたりなら、寂しくなんてない。悲しくなんてない。今までがそうだったように、死んでからだって、地獄だろうが何だろうが、大丈夫、ふたりなら。ふたりきりでも。